明浜での梅づくり

無茶々園で梅を作り始めたのは2000年前後。台風シーズンまでに収穫を終えることができるため、農家経営上のリスク分散を考えての推進でした。作り始めてみると、日当たりと風通しの良い明浜の地は梅の有機栽培にも適していたようです。5月下旬から6月なかばまで、すっかり梅の時期となりました。

無茶々園で栽培している品種の多くは「南高梅」ですが、受粉用もかねて「紅さし」や「加賀地蔵」といった品種も育てています。

栽培は農薬不使用。表皮に多少の黒点(黒いポツポツ)やキズがついているものもありますが、梅の加工や味には問題はございません。

梅の出荷について

青梅は5月下旬〜6月上旬、梅干し用梅は6月上旬〜中旬の発送を予定していますが、生育の早い年は1週間ほど前倒しになる可能性もございます。梅の熟期にあわせて出荷するため、毎年お届け時期が変わる点をご理解ください。

- 収穫にあわせての発送となりますので、発送時期はお任せください。

- 品種混合、大小込み(極端な大小は避けます)でのお届けとなります。

- 運賃については【こちら】をご確認ください。

梅酒や梅ジュースなどを作るなら青梅。

青梅【5月下旬〜 6月上旬お届け】

果肉が十分に熟したら梅干し用に。

梅干し用梅【6月上旬〜6月中旬お届け】

青梅を樹上に成らしておくと日に日に熟度が進み、青みが薄れてほんのりと黄色くなってきます。果肉はやわらかく、ふんわりと漂う甘い香りが特徴で、梅干しづくりに向いています。

梅干し用の梅は傷みを避けるために完熟より一歩手前で発送します。見た目が少々青みがかった状態で届く場合もありますが、中身が熟れていればしっかり梅干しになりますので、気にせず漬けていただくことをおススメいたします。

梅干し用梅1kg 1,296円(税込)

- 冷蔵便でお届けします。

- 運賃については【こちら】をご確認ください。

梅干しを漬けるおともに。

伯方の塩

さあ、梅しごとをはじめましょう

梅が届きましたら、熟度を確認して、梅しごとに取り掛かりましょう。道具の準備もお忘れなく。

梅しごと1調理用具や保存容器には、酸に強い素材のものを使いましょう。

梅しごとは、強力な「酸」を伴います。

「酸」で腐食しやすいアルミや銅などの金属素材の道具の使用は避けましょう。

保存容器や鍋などの調理用具には、「ガラス製・ホーロー製・陶器製」のものを使うことをおすすめします。

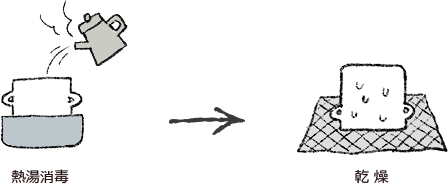

梅しごと2調理用具や保存容器は、熱湯(殺菌)消毒しましょう。

梅しごとに使用する保存容器や調理道具は、きれいに水洗いし、熱湯(殺菌)消毒をした後、水気を完全に乾かします。さらに念を入れたい時は、保存容器を焼酎(35度のホワイトリカーなど)で拭いて殺菌すると良いでしょう。保存容器の殺菌はもちろん、漬ける前の梅の殺菌に焼酎は大変便利です。

※ガラス容器の殺菌は、まず始めにぬるめのお湯を注ぎ、一度捨て、その後に熱湯をかけます。

梅の熟度と用途

梅は熟度によって、適した加工の用途(利用法)があります。下の図は、その目安をまとめたものです。とはいえ、最終的には、あなたのお好み次第です。たのしい梅しごとの参考にしてください。

| 梅の熟度 | 青く硬い | 中間 | よく熟した |

|---|---|---|---|

| 梅干し | × | ○ | ◎ |

| 梅酒 | ◎ | ◎ | × |

| 梅シロップ | ◎ | ◎ | × |

| ハチミツ漬け | ◎ | ○ | × |

| しょうゆ漬け | ◎ | ○ | × |

| 梅サワー | ◎ | ○ | × |

| 甘露煮 | ◎ | × | × |

| 梅ジャム | ○ | ◎ | ◎ |

梅干し用の梅について

梅酒・梅シロップなどには青い梅を使いますが、梅干しに使う梅は、熟度がすすんでほんのり甘い香りがするくらいに熟したものが適しています。まだ青みが残っている梅は、風通しの良いところに広げて追熱させることも可能です。ただ、きれいに追熟させるのは難しいもので、冷蔵でお届けしているため、届いた後に常温に戻すとうまく熱れずに傷みが出てしまうことがあります。

そのため、青みが残った梅でも、届いたら早めにつけてしまうことをおすすめします。熟度は外観より種の色などで判断し、果肉が樹上で熟れているものを出荷しています。外観に青みがあっても、梅干し用として問題なくお使いいただけます。

SPECIALとっておき梅レシピ

簡単にさっとできるメニューから、お料理の隠し味まで。『こんな使い方あったんだ!』と思えるレシピもご紹介。

工夫しだいでより美味しく味わうことのできる方法をお届けします!

Recipe 01 梅 酒

« 材 料 »

- 青梅1kg

- 氷砂糖250g〜350g

- ホワイトリカー1.8ℓ

ホワイトリカーのかわりに、ブランデーやウイスキー、ウォッカ、ジンなどアルコール度数35度以上のものならなんでも漬けられます。アルコール度数が高いほど、梅のエキスが抽出されやすく熟度も早く進みます。

- 容器は4リットル瓶(広口のもの)くらいがよい。熱湯消毒し、乾かしておく。

- 梅は丁寧に水洗いし水気を切る。ヘタを竹串などでとり、清潔な布巾で水気をよく拭く。水分が残っていると傷みやすくなるので要注意。

- 瓶に梅、氷砂糖、ホワイトリカーの順に入れる。

- 冷暗所に置く。ときどき様子をみて、瓶をふって中を混ぜる。3ヶ月目くらいから飲める。置けばおくほど色が濃くなり、コクが増す。

氷砂糖の代わりに、グラニュー糖や黒砂糖、赤ザラメ、はちみつでも作れます。グラニュー糖でつけると甘味が濃くなり、黒砂糖や赤ザラメは少しアクの渋みがあります。はちみつは液に溶けにくいので、漬け込み後2週間くらいは毎日1回瓶をゆすって良く混ぜましょう。

氷砂糖、ホワイトリカーの量は好みで加減する。コクのある梅酒が良いなら氷砂糖とホワイトリカーを少なめに。甘い梅酒が好みなら氷砂糖を多めに。

Recipe 02 鶏手羽先の梅酒煮

« 材料(4人分) »

- 鶏手羽先8本

- 生姜1片

- 梅酒150cc

- 醤油120cc

- 水200cc

梅酒4:醤油3:水7の割合でひたひたになるくらい。鍋の大きさで加減してください。

- 鍋に鶏手羽を入れ、梅酒・醤油・水を鶏肉が隠れる程度まで入れる。

- 千切りにした生姜を散らし、冷蔵庫に3〜5時間置いておく。

- 鍋を中火にかけ、煮たったらアクをとりのぞく。あらかたアクをとったらそのまま弱火にして1時間強〜1時間半コトコト煮る。

Recipe 03 梅酒とレモンのゼリー

« 材料(グラス3個分) »

- 粉ゼラチン5g

- 梅酒150ml

- 水150ml

- はちみつおおさじ2

- レモン汁1/2個分

(大さじ1強)

- 粉ゼラチンは水大さじ2(分量外)に振り入れてふやかしておく。レモンを搾っておく。(果肉もいれるとよりおいしいです)

- 鍋に水、梅酒、はちみつを入れて火にかけ、はちみつを溶かす。沸騰してきたら弱火にして2分程沸騰させアルコールを飛ばす。

- ゼラチンを加えてよく溶かしたら、レモン汁を加える。好みの容器に流し入れ、冷蔵庫で固まるまで冷やしたら出来上がり。

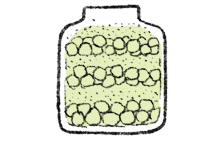

Recipe 04 梅シロップ

« 材 料 »

- 青梅1kg

- 砂糖1kg

梅シロップを水で薄めてつくる梅ジュースは、夏バテ予防にも役立ちます。

暑い時期に飲みたいジュースです。

容器3リットル瓶(広口のもの)が扱いやすい。あらかじめ熱湯で煮沸消毒し、乾かしておく。

- 梅は丁寧に水洗いし水気を切る。ヘタを竹串などでとり、清潔な布巾で水気をよく拭く。

- 青梅の表面に竹串やフォークで穴を開ける。

- 瓶に梅、砂糖、梅、砂糖...と交互に入れ、最後は梅が隠れるくらいの砂糖を入れ、蓋を閉める。

- 保管中は、1日1〜2回、とにかくまめに瓶をゆすり、梅と砂糖をまぜあわせる。

- 1週間〜10日で氷砂糖が完全に溶けたら、梅を取り出す。シロップは濾してホウロウ鍋に入れ、液の表面が静かに動く程度の火加減で15分、火を通して殺菌する。(こうしておくと発酵せず、アルコール化しない。)煮沸消毒した耐熱容器(酒瓶・ジュース瓶)に入れ、冷蔵庫で保管する。

水や炭酸水でうすめてジュースに。

そのままかき氷のシロップに、牛乳にくわえると、とろっとヨーグルトのようになります。

ゼリーや寒天にしても。

- 梅シロップの梅は、切れ目をいれて種を取り出し、みじん切りにする。

- 鍋に➀と水2カップを入れて弱火で煮る。

- 梅の正味40〜50%の砂糖を2回に分けて加え、煮詰める。

Recipe 05 梅ジャム入りパウンドケーキ

« 材 料 »

- ホットケーキミックス150g

- 卵2個

- 牛乳40cc

- バターorマーガリン60g

- 梅ジャム60g

- バターを湯煎にかけて溶かす。

- ボールに卵を割り入れ、牛乳、バター、ホットケーキミックスの順に入れ、その都度泡立て器でよく混ぜる。最後に梅ジャムを入れて軽く混ぜる。

- クッキングシートをしいた型に生地を流し入れ、170℃に温めたオーブンで35〜40分焼く。

※梅干し用梅のジャムや梅酒の梅でつくったジャムでも作れます。

Recipe 06 無茶々の母ちゃん梅干し

« 材 料 »

- 梅干し用の梅1kg

- 租塩(減塩タイプ)100g

[赤シソの時期になったら]

- 赤シソ(葉のみ・正味)200g

- シソもみ用の塩20g

重石を使わないレシピですが、減塩タイプのためカビの発生にお気をつけください。とにかく漬け汁が十分あがってくるまで毎日ゆするのがポイント。

- 梅はきれいに洗い、ヘタをとり、水気をよく切る。

- 煮沸消毒済みの容器に、塩をまぶしながら梅を入れる。

- 1日に1回以上、塩がまんべんなく梅にあたるように容器をゆする。漬け汁があがってきて十分に梅が漬かるようになるまで続けます。(約3週間)その間、カビが出ないよう注意しましょう。

- 赤シソが出回り始めたら、葉をちぎって半量の塩でしっかりもみ、アク汁が出てきたら絞って捨てます。もう一度シソと残りの塩でもんでアク汁を絞り捨て、梅の入った容器に漬け込む。

- 土用のころ、晴天が3〜4日続く日に梅とシソを別々に干す。干すときにはえびら(平たいザル)や、干し網を使います。夜も出したまま夜露にあてますが、くれぐれも雨で濡らさないように、注意してください。

- 表面がカラリと干し上がったら梅を取り込み空き瓶などに入れて保存します。漬け液に戻すと柔らかく仕上がります。

- 赤シソは細かく砕けば、ゆかりとして使えます。漬け液は梅酢として料理に使えます。すべて冷暗所に常温保存で大丈夫です。

◎和え物、漬け物に

梅干しは、タネを除いて果肉をたたき、ペースト状にする。

イカ、納豆、ささみ、オクラ、きゅうり、わかめなどの素材と和えたり漬けたりしてお楽しみください。さっぱりとして食がすすみます。

◎梅味噌にして

タネを除いてたたいた梅肉に、みりんと味噌を加えてお好みの味に調節してください。青魚や鶏肉を焼く時に加えたり、炒め物やステーキのたれ、わかめやなすの和え物などに幅広く使えます。

Recipe 07 梅ジャム

« 材 料 »

- 梅(梅干し用の熟れた梅)1kg

- 砂糖(梅の正味)1kg

甘酸っぱく香りが高い梅ジャム。つくっている間にも、台所中にいい香りが漂います。

- 梅をさっと水洗いして、水気を拭き取り、なり口の黒い部分を竹串などでのぞく。

- 耐酸性の鍋に梅を入れ、たっぷりの水を注いで弱火にかける。沸騰直前に火を止め、そのまま冷ます。

- 冷めたらザルにあげる。

(実がプルプルになって、皮がはじけているものもある) - 梅の実を手でつぶして、実と種にわけます。実は鍋に、種はボールに。

- 種は少量の水(ここでは100ccくらい)をくわえ、洗うようにして、種についた果肉をとる。(種は使わない)果肉は➃の鍋にくわえる。

- ➃の鍋を火にかけ、ひと煮立ちさせる。そこに 砂糖の半分を加えて弱火で5分絶えずかき混ぜながら煮る。残りの砂糖を少しずつ味をみながらくわえ、混ぜながら5分間ほど煮る。とろとろの状態で火を止める。

- 煮沸消毒した瓶に、ジャムが熱いうちに詰めます。

冷蔵庫で保管する。(1年ほどもちます。)

パイ、パン、ケーキに加えると、甘酸っぱいおいしさがたのしめます。また、カレーに少し加えると、深みのあるリッチな味わいになります。

« 材 料 »

- ケチャップ大さじ3

- 水1カップ

- 固形スープの素1/3個

- 梅ジャム大さじ1.5

- 酢大さじ1

- 塩少々

玉ねぎやにんじんのせん切りを炒めて、甘酢あんの材料を混ぜます。水溶き片栗粉でとろみを付けます。揚げた魚や肉団子、鶏肉などにかけるとおいしいです。

ここに掲載しているレシピはあくまで一例。

お好みにあわせて自分なりにアレンジすることで、毎年の梅しごとをより楽しむことができます。いろいろ試してみてオリジナルの梅レシピを育ててくださいね。

また、梅しごとやできあがりの様子について#無茶々園をつけてSNSでご発信いただけるとうれしく思います。無茶々園の梅をたくさんの人に伝えていただけますと幸いです。